<著者プロフィール>

小林 楓太

2001年、長野生まれ。東京都立大学建築学科卒業、京都市立芸術大学大学院プロダクトデザイン専攻修了。街中に立ち、定点録音した音の中から人々の声だけを抽出する、という独自のフィールドワークを元に、執筆やインスタレーション作品の展示を行う。これまでに400地点ほど立ってきた。これからもずっと立ち続けるのだと思う。

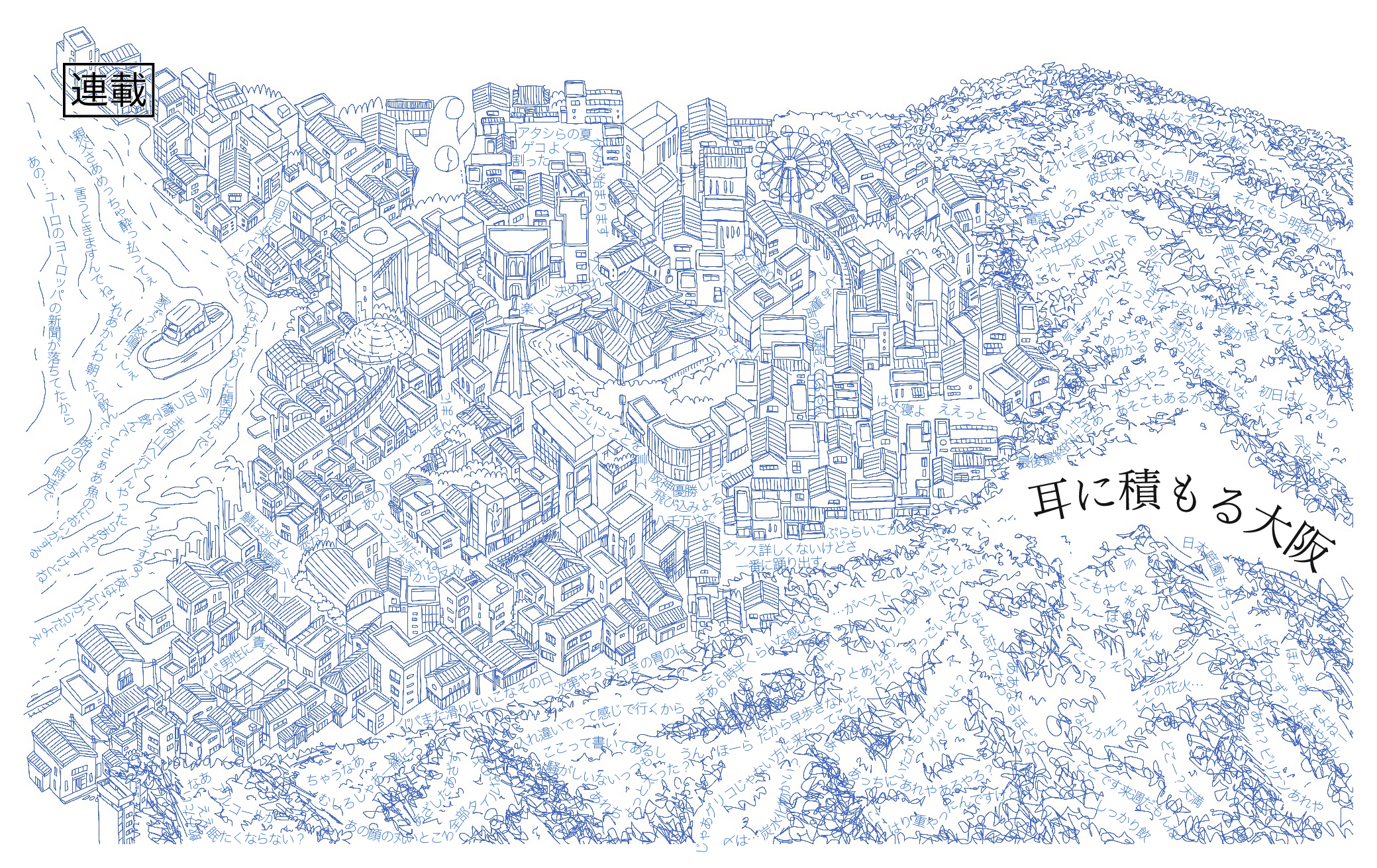

私はしばらく、ある営みを続けています。それは、

街中のある一点にじっと立ち続け、行き交う人々が落としていく断片的な声を文字に起こす——

というもの。

私はよく、街に立ち尽くす自分の姿を「ガム」に重ねます。なのでこの連載は、大阪の路上にへばりついたガムに降り積もる声の記録、とも言えそうです。

二年前から街に立つことを始めた私は、家の前から見知らぬ街の高架下、早朝の八戸から真夜中の新宿、なんの変哲もない路上から競馬場——と、さまざまな地面の上で、そこに落とされていく街の声を拾い集めてきました。もうすぐその数は400になろうとしています。

自ら人混みに向かい、その中に三十分あるいは六十分立つ。周囲の音をレコーディングする。誰かと待ち合わせているわけでもないその時間は非常にゆっくりと流れ、色々な意味で十分だと感じると、また別の地点を探して歩き出す。

家に帰り、持ち帰った音を元に文字起こしをする。文脈もわからない街の声の文字起こしには立っていた時間の何倍もの時間がかかり、顔も素性もわからない誰かの声になぜこんなにも懇意になっているのだ、と我に返る。

一貫して孤独で面倒です。

ではなぜ、そんなことを続けているのか。そしてなぜ今、「大阪」なのか。それを最初に記しておきます。

関西弁と街の音

それは、一方的な「関西弁」への誤解から始まった。

二年前、大学院進学を期に京都に移り住んだ私は、知らない土地で見るもの、聞くもの全てに心を躍らせていた。その中でもとりわけ新鮮だったのがその土地特有の人の声——そう、関西弁だ。

リズミカルな会話、抑揚のある発話、聞き慣れない語尾、全体的な「ノリ」——街を歩いていると至るところから、そういった「固有の音」が聞こえてくる。当初の私は、その音に対してむしろ好意的だった。なぜなら関西に一切の友人がいなかった私にとって、彼らの発話は純粋に音としての先導力があるように感じられ、それが慣れない土地での生活や人間関係を軽やかに進めてくれる、潤滑剤のように思えたからだ。

ただ、それは妄想の話だ。この時点で私はまだ誰とも関わっておらず、無関係でいられる街の会話に都合の良い理想を抱いていた。案の定それは、関係を求められる「会話」となると一変した。

ある日の昼下がり、大学の研究室で生徒・教授、合わせて九人ほどで談笑していたときのこと。その内の一人にいわゆる「ゲラ」がいて、どこかでツボにはまった彼女は高らかな声を長いこと部屋に響かせていた。しばらくして、半ば過呼吸気味に声を沈めた彼女は、少しの間をとってからこう言った。

「私、うるさいの嫌いなんですよ」

「歩く屍か」

一瞬だった。息を吐くようなトーンと速さで発された彼の返しに、私はどきりとした。これには流石に周りも感心しているようで、今のは特別だよね、となぜか安心する私だったがこの日、そこで止まることのできない彼らの貪欲さに初対面することになる。

「歩く屍」を皮切りに会話が、矛盾を端的に言い回していくノリになったのだ。「小さな巨人」「ノンアルコールビール」「期待してるから怒るんだよ」——誰ひとり踏み外すことなく発言権が隣へ、また隣へと回されていく。そしてついに、私の番に。

その春「外部生」として大学院に入学し、まだ彼らとの関係が浅かった私は、言い回しの程度によって今後の自分の扱われ方がおおよそ決まるだろうと恐れ、考えていた。しかしその「間」は、リズミカルな会話の場においては非常に危険で、奇妙な意味を含んでしまうのだった。無言は、ただ視線を集め、固定し、ハードルを上げ続けた。

こうなるともう、矛盾のことなど考えられない。頭はその場をどうやり過ごすかでパンクしており、適当な笑顔で、とりあえずくねくねと動いてみた。だが何も変わらない。見かねたひとりが、そういえば無印に「辛くないスパイスカレー」ってありますよね、と間を繋いでくれると、その場はひとしきり無印良品の話題になり、私はそのまま流れるものだと安心していた。すると誰かが、

「で、どう? 思いついた?」

と聞いてきた。再び視線が集まる。勘弁してくれ。

結局、曖昧な態度を続ける私をなんとか解放してくれたその場だったが、おかげで「歩く屍」の流れは断ち切られ、会話は真面目な話題にシフトしていった。まだ後ろに何人か残っていたのに、せめて何か言えば何かしらになったであろうに、おそらく私が一番その続きを知りたがっていただけに、何かとんでもないことをやらかしたような気持ちになった。帰り道、ある条件で頭がいっぱいになる。リズム、リズム、リズム……

リズミカルな会話の一員になろうとすると、今度は内容が消えた。思ったことを慣れない速さで発した時には…… と書けたらよかったが、発言にはいつも時間がかかるばかりだ。

そして時間をかけた分、瞬時に、そして抑揚のある声で「〜やな」と返されると、それが居心地悪く響くようになる。最後の「やな」だけが頭に残り、その音はどこか乾いていて、諦めがこもっているように感じられ、その印象だけが先行し、「〜」の内容なんてないものにした。

(私が言われることはなかったが)ある人が「おもんな」と言ったとき、間髪入れないその発話に、それが準備されていたものだと想像し、随分前から「おもんな」だったのだろうなと疑心暗鬼になる。

ある日私はあやまった。喋り出そうとした私は、その語りに「オチ」があるのか不安になり、頭の中で流れを想像したところ、これ着陸できないです、とのことだった。現実の私はしばらく黙り込んでいるだけの人間だ。そして開口一番、こう発した。

「ごめん、間違えた」

周りからすると意味不明である。いきなりの謝罪によって、その場はまた別の意味で無音になった。

思い切って関西人との会話の悩みを関西人に話すと、「関西人なりの愛情やから」と言われたが、わかりやすく愛をくれ、と思った。

捉えたい、ノリたい、返したい——そう思う日々が続くと、耳が日常の声に過剰に反応するようになっていく。無関係に聞き流している分にはよかったはずの街の声。それらが全て「前景」の会話として聞こえてくるようになったのだ。

街の会話が内容を持って、無遠慮に絡みついてきて、応答を求められているような感覚。個人間の会話の悩みが、不特定多数に対して向けられてしまうのだった。卑屈になるのに、街は絶好の場所だった。

石ころになることにした

全く馬鹿な話だったと思う。私の友人に悪い人はいないし、街だってそれぞれが生きている。ただそれだけだ。なのに、一方的に孤独をしているのはどうしてだろう。

他者との会話に対する苦手意識や、気持ちの悪い自意識を、関西弁や街という曖昧さに背負わせるのはとても楽だったのだ。

そんな退屈な人間にはなりたくない。そして何より、本当は人が好きなのだと思い出したかった。

京都で生活を始めて半年が経ったころ、深呼吸がしたくなって前に住んでいた東京の街を訪れた。そして、当時よく通っていたスーパーへ買い物に行った。すると、たかがスーパーのざわめきがしんどくなり、野菜売り場で突然動けなくなった。少々の涙もセットで。意味がわからなかった。安心する街で、安心する人たちがいて、にもかかわらず、そうなった。

自分の耳のせいで、これまで過ごしてきたあらゆる街が息苦しいものに書き換えられてしまうかもしれない。とても恐ろしかったことを覚えている。

もし私が諦めのいい人間だったら、この日を境に今頃山でタヌキにでもなっていると思う。けど、これを書いているということはそうはなれなかった何かがあったということだ。その時、しんどいと同時に、動くことを前提とされた場所でただ立ち尽くすことに心地よさを感じていたのだ。

濁流のように流れる言葉についていこうとすればするほど、それに飲まれてしまう日々の中で思ってしまった。もう動かなくていいや。あ、石ころだ。石ころになろう。

木屋町に立った夜

ある夜、私は街に出た。この日は芸祭前で大学もなく、加えて文化の日であることをいいことに、明るいうちから酒を飲んではくだらないことをしながらあたりが暗くなるのを待っていた。暗さや酩酊が自他を薄めるとはよく言うけれど、それらはこの日、いいように働いた。

時計の針が十八時を回ったころ、キャビネットの下段にしまっておいたSONYのレコーダーを手に、家を出た。日々街の声を自分事にする私の耳はたちが悪く、悲しいのはその先にある感情が「静かにしてくれ」の単一指向性なことだった。もうひとつ耳があれば楽になると思っていた。

特にあてはなかった。ただ、あかりとひとけを追うように立つ場所を探していた。その日が金曜日で祝日、つまり三連休の初日ということもあり、酔った街はガムやタバコ、石ころといった小さな存在に大いに無関心でいてくれるだろうという安心感があったのだ。当時住んでいた五条河原町のアパートからひたすら北へと歩いていた。そしてその安心感が絶頂に達したのは、雑多も雑多な、夜の木屋町だった。

そこは相変わらずのやかましさで、どこに立とうかと同じ道を行き来しては、またこいつか、と言わんばかりの黒服たちの目線を感じる。少々怖気付いたがこの日、私の頭はどこか吹っ切れていて、まさに彼らがうろつくその中に立つことを決めていた。

ひとつの自販機が目に留まり、Asahi、と書かれたその側面に居場所のようなものを感じた私は、それを背にしてぼうっと立った。そして、ポケットからレコーダーを取り出し、RECボタンを押した。

ただそこに置かれたもののように、目は半開き、耳はレコーダーに任せた。するとほどなくして、ある男の声が耳に響いた。

「夜の政治最強系の人だから!」

ピクッとした。物騒だな。そんな大声で喋っちゃあ、聞かれちゃまずいんじゃないのか。消されませんように。でも最強系、ってなんだか可愛らしいな。そんなことを考えていると、左から声が聞こえてきた。

「で なんかぁ」

それから、彼女は黙った。目の前に差し出される無音。カツ、コッ、コッ、コッ、ツ、ツ、ッ……(ヒールが地面を叩く音)。え、続きは? 粘っこく発された「かぁ」が左耳に残響した。だが、彼女は出し惜しみするように向こうへ消えていった。するとその先からまた別の声がやってきた。

「なんかそういう出会い方 いいやん?」

どういう出会い方だろう。しばらく考えたがわかるはずもなく、出し惜しみして歩いていった彼女は「そういう」の部分とすれ違っていたのだろうか、と想像していた。

あれ、ただそこにいたかったはずなのに、人の声に反応してしまう。角の丸みを石ころ自身が選べないように、ただ無機質に立とうとしても、声はどうやったって私を刺激した。

ただ、今までとは違う感じがした。周囲の声を相変わらずポートレイトしているが、それが今までの「静かにしてくれ」に直結しない。断片的な会話がいくつもの文脈を回り道しながら、曖昧なまま自分に近づいてきて、結局はそれがなんなのかよくわからないまま、よくわからないものだ、と腑に落ちる。

妙に印象に残る会話の断片たち。私は頭の中で落とされていった声を並べてみた。

夜の政治最強系の人だから で なんかぁ そういう出会い方 いいやん?

心が踊った。まるで誰かの語りみたいだ。彼らは他人同士で、偶然ここに持ち寄られた声たちが、どこかまとまりを帯びている。私にはそれが、三人によるセッションのような気がしてならなかった。そしてそれはさらに続いていく。

夜の政治最強系の人だから で なんかぁ そういう出会い方 いいやん? なんか上品な

夜の政治最強系の人だから で なんかぁ そういう出会い方 いいやん? なんか上品な 緊張感えぐすぎて味覚えてない

夜の政治最強系の人だから で なんかぁ そういう出会い方 いいやん? なんか上品な 緊張感えぐすぎて味覚えてない 電車

夜の政治最強系の人だから で なんかあ そういう出会い方 いいやん? なんか上品な 緊張感えぐすぎて味覚えてない 電車 H₂O

ぽつり、ぽつり、ぽつりと落とされていく誰かの声。落とされた声にいくつもの文脈を想像しては、前の声を思い出し、次の声を期待した。普段よりも音に意識が持っていかれるが、特段苦痛だとは思わなかった。

気づけば立ち始めて一時間が経とうとしていた。録音を止め、歩き出す。帰り道、なぜ他人の声に対してあれほど気楽でいられたのか不思議に思った。街の音を思い出そうとする。ポケットにはレコーダー。そこに全ての音が詰まっていると思うと恐ろしかった。

家に帰るとすぐに音を聴き返した。すると実際にはありえないほどの声に囲まれていたことを知る。あのとき確かに聞こえていた声のあいだには、微かな呟きや遠くの叫び声がいくつも挟まっていた。左右から歩いてきた集団の会話が目の前で重なり合ったとき、「ざわざわざわ」のひとまとめにしていたそれは、何度も聞き返すと会話の層だった。

それらをわかりやすい形で留めておこうと思った私は、掬い取るように一つ一つ文字に起こした。

*

2023/11/03 19:03-20:03

35° 0′ 21.1644″ N 135° 46′ 14.1816″ Eにて

夜の政治最強系の人だから で なんかぁ こういう出会い方 いいやん? なんか上品な ここ何か店あるやんか 緊張感えぐすぎて味覚えてない あぁいいねぇ 電車 H₂O そうなん あるある あのレトロなお店じゃないの あ そう やんなぁ 何食べる 全然違う 何それってくらい違う LINEしないかなぁ お疲れ様でーす こないだ一人で歩いとってさ はい ぜんぜんかんけーねー かんけーねーから 全然関係なかった 焼き鳥居酒屋みたいな所 立つだけでいいから あそこは ここでいいんじゃない ほんまや 合コンしたいゆうてた 別にええけど 普通にいい人 だって別に あれよりだいぶマシやろ 全国に 轟かした 電車賃 言ってたなぁ 何も見つかんない すばらいいねこれ いいんじゃないのこれ グッドグッド ちゃんと 今? 今なんか木屋町 なんか誰か さっきその 昭和のとこあんねん そのぶん先輩やからなぁ しんどい 無言の人 ちょっと俺さぁ喋りたかったんよな ちょっと そういえば 幸せ ほんとに じゃじゃぁん 神聖 すごいいい感じ うぃーーん え でもさ 知らん 全然味があかんし 見てないっすねぇ まじすか ありがとうございます 中途半端 中途半端 俺は知らん しんどすぎじゃん ここでいいよな だって今 それはー うちの近くにもあったんだよ昔 さっきのさ 新しい子 ホテル なんか綺麗 接待してるから 五分 いたっ ほんま? いやー でも テキーラ まぁ 面白いけどな 久々に おーん 小学校とか 七時前には 七時前にはもう 嘘つけ いくら地元とは言えさぁ 業務時間中だぞお前 事後と終わり 降りる駅間違えて おれ一回 高槻 高槻で降りてしまって で 山崎から高槻って地味に遠いんよ 今日 上着を じゃあ 正味さ いいよいいよ これも美味しいらしいで なんでよ めっちゃ怖かった 全然覚えてないごめん なんで あとで 四条から 四条寄りやけど なんかでも重い でも私三日ぐらいで 三日で終わる これある 風つよ 病院の 居残り後 これを持って帰って 五時くらいから抑えとって だからこっちが ほんまやな徳永 全員 ばりおもろい 上に 私も行く? あっちに なんか十三番乗り場やって もう一人だけフォローしてんねんけど誰かわからん あるん? あるある 楽しんで もう喋りたいこと全部喋るから あぁ なんかすごいいい匂いする しゅるしゅる あるやんやっぱりこう 抽象的な名前 そうそうそうそうそう どっか曲がろうか うん あ これこれこれこれ テント見たいのいっぱいあったんやけど あ そうなんだ なんか出店 友達だったら 例えば じゃあ同期の 隣はなんや うますぎん? うん まじで過去一うまい 多分もう一個向こう てれてれてれってー 一番ダメじゃん 男の方は 無理だ えーなに? 全然行きましょう 結局三条まで来ちゃった ちょっと もしかしたら お姉さん 居酒屋は どこいくんすか えっとー ボランティア的な? ボランティア的な 終わってるって あ そっか それな なんか無視するのも なに? 最後の晩餐 やばい財布重い ちょー有名人 あーね なんかすごいよね 失礼 だってさー 千円引きとかなったんかなじゃあ ほぼ千円引き おもろいなぁ それは怒るよな絶対 ほんまに もしかして 静岡すごいね 今日実家帰るの? おーん 歩きたいだけ ***を連れてくる係として任命します なんか わからん 昔 やっほー 私も聞いた おばあちゃん どうするどうするどうする あれめっちゃ これくらい 奢るから オッケー 奢るから お疲れっす 気づいてんの? せやな せやで 一件 ゆっくり飲むくらいの時間はある それかぁ 一件パーっと飲んでその後バー行く 一年前 ういーっす 髪切ったんすね 可愛いっすねそっちの方が やらんすよ 海老がごろっと入ってるかなと思ったら 上演あるゆうてるけど すごいなんか なんか怪しいなって とりあえずどっか置きましょうか どこ行きましょか どっかトイレあったな どこにあったかなぁ ぴゅーん 十一月予定詰まりまくってんねん ここにあったんや これなんか なんかイベントが当たった くぅー まじ… なんか なぁに? 京都だと もう行け お前はもう 俺は行く気あっても オッケー えっとー この辺で ギャル 笑いすぎやろ やめたらいい なんで 忘れたけど 一年時から 座りたい 座りたいね 手っ取り早く だけどさ びっくりした 知り合いおらんかなぁ じゃあ今度一軒目で行こ 行きましょう 卒業してからさぁ関わり少なくなってしまってる 会える ありがとう すぐやるー タクシー やばい人おる もういらんから あー しゃぶしゃぶ? えーわからへん じゃあね まだまだ飲める OMG 特に 確実に 賛同してくれるわけやん ちょっと待ってもらっていいですか ここに置いていいですか 無理だわ

*

次の日も木屋町に行った。特に飲食をするわけでもなく、同じ地点に立ち、周囲の音を録る。一時間が過ぎると何事もなかったかのように動き出す。家に帰り、持って帰ってきた音を繰り返し聴き、文字に起こす。そんなことを一ヶ月ほど続けた。

気を抜くとすぐ元の、あの嫌な耳に戻ると思ったのだ。そうならないために、街の音に身を浸し、聞き書きを通じて、無数の「あなた」とチューニングし続ける必要があった。

目の前の声にリアルタイムで誤解を解くのにそれなりの時間が必要だった私は、立っているあいだは音を浴びることに身を任せ、あとは帰ってからの文字起こしに委ねた。そして大体、文字になり、匿名性を帯びるとそのシュールさや、可愛らしさ、意味わからなさが、当時感じていた声の印象を変えた。

立っては疲れ、起こしては嬉しがる。そんな日々が続くと、立っているあいだの心境もある程度、その後の文字起こしへの信頼から楽になっていった。

それから私は、何かに取り憑かれたかのように、どこにでも立つようになった。望んで喧騒に突っ込み、渋谷のスクランブル交差点で立ち尽くし、立つためだけにどこか遠くへ行き、そこで街の声を欲するようになった。期待して一時間立った場所で、二音ほどしか聞こえなかったことが、悔しいと思うようになった。それが望んでいたはずの静けさだったのに。

ちなみに、私自身の喋りは全く成長していない。ただ、多少発話が気軽になってきて、街でたまに「ヘイ」とか「逆に言えばぁ」などと呟くことがある。私は今この地面に「ヘイ」を落とした。すでにそこには自分の背より高い、声のミルフィーユができていて、「ヘイ」とその前後が、なんかいいリリックになっていたら最高だな——てなところ。そんな適当しているから、相変わらず喋りは上手くならない。

個人間の会話は「音のセッション」だと思えるようになった。他人の声は文字起こしがあればそれなりに愛せる、それを念頭に置いていると、内容よりも目の前の音のやりとりに集中できる。実際はいちいち録音することはないので、あくまで気持ちの問題だ。

体温のある文字起こし

最初は人と生きていくための個人的なエクササイズだった。それをこうして今、人前に晒している。それを選んだのには、私の耳が聞いた街の音景を誰かに読んでもらいたいという思いと、その文字は今読んでいるあなたの喉から出たのかもしれず、お返しできたら、という理想がある。

だが、ここで一つ、当時の声と起こされた文字のあいだに、私という塵が入り込んでいることを伝えさせて欲しい。

まず表記。「あー」と聞こえてきた。嘘だ。「ああ」「あぁ」「あーぁ」「あぁー」「ああー」——どれも合っていて、どれも正しくはない。これがある一人の語りの中で発されたものなら、全体のバランスの中で選び切れるかもしれない。だがこの声には、前後の文脈がない。

私は考える。発された音に忠実に寄り添うか、全体(発話者からすると無数の他人)とのバランスで選ぶのか。それは今でも曖昧で、魅力的な声だった時には、それに寄り添いたくなるし、くどい表記が続くと、冷たく文字起こししてしまう。

もっと怖いのが、そもそもの内容が異なっていた可能性だ。

目の前を通り過ぎる人が、あるメロディーを口ずさんでいる。その控えめな声からはなんの曲なのか、すぐにはわからない。しかし偶然にも、そのメロディーは私の好きな曲の一節だった。そう気づいた瞬間、私の耳は歌詞を受け取り、そして無事、文字に残る。

街の歌声はささやかすぎたり、周囲の音にかき消されたりと、Shazamがあまり反応しない。

あるいは会話から「ジャンプ」とだけ確かに聞こえてくる。その日が日曜日であることや、彼らの表情からそれが「週刊少年ジャンプ」のことだと理解した私は、曖昧だった前後の会話をクリアに聞くことができる。

知らない単語が聞こえてきた時には、その文化に入り込む。彼女たちが発しているその固有名詞は、会話の流れからして、どうやら料理名らしい。異国料理だろうか。声を頼りに、それらしい単語をひたすらに調べ、ついに「これだ」という文字にたどり着く。スタバの新メニューだった。

こうしてまた、私の中に新しい文化、バイアスが溜まっていく。それが後に聞く断片的な声に、無意識に適用されることになる。

そもそも私の母国語は日本語だ。

あの日のあなたの声を、赤の他人である私が勝手に文字にし、確かでないまま街の風景としている。街を、人を編集しているようで、悪い気になる。だからこそ、誰よりも遅く、面倒な手作業の文字起こしでありたいと思う。

壁に囲まれた空間での、顔の見える相手への聞き取りではなく、動く不特定多数に向けた偶然かつ勝手な、定点からの聞き取りだ。そこにどう誠実さを見せられるのかはわからず、ずっと悩んでいる。もし現場に誠実さを示したのなら、そこで日常的な声は聞こえなくなってしまう。

私はこれからも遠回しに、間違っているかもしれない、と言い続けるのだと思う。

大阪を知らない

関西弁への一方的な誤解から始まった「街音の定点録音と文字起こし」——では大阪、関西といえば大阪、大阪はどうなのか、大阪にはよく立つのか。答えはノーです。

私は大阪を知りません。京都に移り住んでから三年が経とうとしていますが、そのあいだ、大阪へ足を踏み入れたのは、すぐに思い出せます、たった四日です。

ジャコメッティの展示を見るためにルイヴィトンへ行った日、中之島美術館へ行った日、USJへ行った日、太陽の塔へ行った日。思えばどれも、目的がありました。家からそこまで直行直帰です。

街は、ほとんど見ておらず、街を、人を知りません。

意識的に避けていたわけではないけれど、これだけ少ないとなると、どこか大阪に対するステレオタイプがあるのだと思うとしっくりきます。

まだ、大阪の街を、人の声を、自分がどう受け取るのかはわかりません。でもなんとなくわかります。どうせ好きになっちゃう。

先の、断片的な声には私の主観性が大いに入り込む、という話ですが、先日インセクツの方が、大阪弁というのは話し手と受け手によって成立するのではないか、と言っていたことを思い出します。

ある発言に対し「おもんな」と返されたのが成熟した大阪人だった場合、その人は「おもんな」と言われたことを含めて、一つの自分の発言と捉えているかもしれない、ということでした。

他にも大阪の会話には隠れた前提があり、それを理解していたら拾える微かな声もあるかもしれません。そして、それがないというのは(ないものを感じるのは難しいですが)私と大阪との距離感のあらわれでもあります。

とにかく、文字起こしは変化していくはずです。大阪らしくなっていくかもしれません。もしもそうなっていたら、私の中の大阪は少し特別になっているかもしれません。

それを知りたいので、大阪の街に立とうと思います。街を歩き、生活の音を聞き、立ち止まり、耳を傾け、文字に残そうと思います。